RETABLO DE SAN MARCIAL, IGLESIA DE SAN PEDRO. PLASENCIA. Una devoción inusual en España.

La leyenda e imaginación popular hizo de San Marcial un apóstol, entre los setenta y dos discípulos de Cristo, en el primer siglo de nuestra era; un apóstol, discipulus Dei, que llevó de niño el cesto de panes en el milagro de la multiplicación presenció la resurrección de San Lázaro y estuvo en la Última Cena. San Pedro, su mentor y su bautista, le envío a la Galia para evangelizarla, centrando su misión en Limoges y Aquitania. Con la vara de San Pedro realizó numerosos milagros.

León

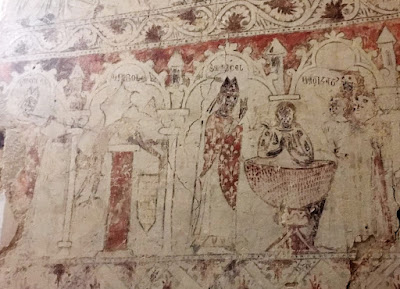

Históricamente y según el Nuevo Testamento, a la Última Cena acudieron 13 personas, pero la Sagrada Cena del Panteón Real de León aparecen 15. De este modo, esta fábula peca de estrambótica, descontextualizada e inverosímil y se ve reforzada por la suma a la iconografía tradicional del Nuevo Testamento, que representa solamente a 13 personas en le Última Cena, de dos personajes más. Uno de ellos es San Marcial, bajo el rótulo de Marcialis Pincerna; pincerna en latín designa el término de mayordomo o copero, el que sirve el vino en las mesas.

León, detalle. Vida y milagro de San Marcial, 1835

Si pensamos que sus primeras biografías le sitúan como plenipotenciario de Roma para evangelizar la ciudad de Limoges en el siglo III[1], su historia va evolucionando y escalando puesto en la jerarquía eclesiástica con el fin de ensalzar su figura al acercarlo a Jesús. Para ello se mueve la cronología dos siglos, representándolo como un niño contemporáneo de Cristo. Este cambio explica cómo San Marcial en el panteón leonés aparece como un joven que contrasta con el resto del apostolado, a excepción de San Juan, imberbe como él. La razón de este lapsus temporal se debe a los leccionarios o epistolarios (libros litúrgicos para las ceremonias católica y ortodoxas) del siglo XII y al concilio provincial lemovicense del año 1029-1031, en Limoges bajo la dirección del obispo Jourdain de Laront y el abad de San Marzial Odolrico), donde se le presentó como no sólo como discípulo, sino como escanciador de la Última Cena y donde la Iglesia se impuso al poder feudal.

Estos hechos obedecieron a un trabajo minucioso de los monjes, ayudados por la leyenda de sus numerosos milagros[2], incluso, después de su muerte, para que su patrón tuviese la prioridad y la abadía de San Marcial pasara abadía a primado y reportara, así, importantes sumas debido a ser un lugar de peregrinación. Ello determinó que las diócesis de Burdeos, Poitiers o Saintes se convirtieran en sufragánea de Limoges; esto es, Limoges pasaba a ser una aquidiócesis metropolitana con todo lo que ello comportaba en esa época (con el Concilio Vaticano II las diócesis sufragantes pasaron ser honorífica).

La vida de san Marcial. Recibiendo el bastón de San Pedro. Chapelle de saint Martial, Palais des Papes, Aviñon,

A partir de aquí su culto tuvo su mayor aceptación en la Francia del siglo XI y lo vinculó directamente a la figura de Jesús. Basta ver cómo en la abadía de San Marcial en Limoges existe un relicario de plata dorado en los años 1368-1378 que nos un testimonio de la opulencia del culto a los finales del siglo decimocuarto. Su culto fue difundido en París, después en toda Francia, por san Eloy, originario de Limoges, y divulgado por los papas de Avignon, sobre todo por Juan XXII.

Plano de Limoges y monasterio de San Marcial

En España su veneración fue mucho menor, a pesar del intento del rey Alfonso VI que contrajo matrimonio con mujeres francesas relacionadas con Aquitania, Inés y Constanza, e impuso la moda de esta advocación, inducida por la venida del benedictino Adelelmus, San Lesmes, quien llegó al Reino de León para restaurar los fines y las prácticas religiosos. Unas relaciones que se vieron acrecentadas en los reinos cristianos de España con el matrimonio de Leonor de Inglaterra con Alfonso VIII, quienes impulsaron devociones locales presididas por San Marcial. Esto demandó el que se produjesen gran cantidad de numerosos relicarios junto a escritos que compendiaran la vida de los santos.

.

Se trata, pues, de un santo casi ignorado hasta el siglo XI pero que, a partir de una elogiosa vida narrada por el monje historiador Adhémar de Chabannes, dio vuelos a la verdadera la apostolicidad de San Marcial. De este modo, con la consagración de una basílica en 1028, el Concilio de Limoges le convirtió en apóstol de Cristo con todo un ciclo hagiográfico que inspiró a los artistas para sus obras. El ejemplo más claro está en León.

Arqueta de Silos y frontal de la catedral de Orense

En este sentido, en España tuvo una propagación temprana de esta devoción debido al manuscrito de Silos en el siglo XI, estudiado por Manuel Cecilio Díaz Díaz en Códices visigóticos en la monarquía leonesa, editado en León en1983, conservándose seis placas de un relicario (véase HILDBURGH, W. L., Medieval Spanish Enamels and Their Relation to the Origin and the Development of Copper Champlevé Enamels of the Twelfth and Thirteenth Centuries, Oxford University Press, H. Milford,1936, pp. 57-60), contenedor de las posibles reliquias de San Marcial que provenientes de la iglesia de Champagnat (Creuse). El gran investigador americano puso en tela de juicio el monopolio de los esmaltes de Limoges y acuñó el término Silos Group para catalogar la primera época de estos esmaltes. En esta arqueta-relicarios aparece la imagen de San Marcial al lado de Cristo, relegando a un segundo plano a San Pedro y san Pablo.

Pintura y retablos de San Marcial en Olite, Ávila y Plasencia.

Contamos, además, con los ejemplos del frontal del altar de la catedral de Orense, las pinturas al temple de la real capilla de San Isidoro de León, con las pinturas de la ermita de Olite o el retablo lateral de la catedral de Ávila. De Orense se conservan unos esmaltes de Limoges que pertenecería al frontal y cuya datación estaría entre la consagración de dicho templo en 1188 y la donación que hizo el obispo Alfonso en 1213; en la ermita de Santa Brígida se encuentran unas pinturas góticas con de San Marcial bautizando a los fieles con una capa adornada con flores de lis, clara influencia de la monarquía francesa y de los artistas que intervinieron en Camino de Santiago, poseyendo, en este caso, un carácter eminentemente sanatorio; en la capilla real de San Isidoro se recrea en las pinturas al temple a un San Marcial copero sumado al apostolado que sigue la hagiografía falsa de la Vida de San Marcial, atribuida al obispo Aureliano; en Ávila se conserva en la capilla de san Marcial de la catedral un retablo protorenacentista, obra del llamado Maestro de Ávila, en el que Jesús anuncia la muerte de San Marcial y éste la notifica a su grey. Y, por último, tenemos ejemplo tardío de la iglesia placentina de San Pedro.

Retablo de San Marcial, iglesia parroquial de San Pedro, Plasencia

Se trata de una obra, fechada en 1603 en el banco del retablo, de 3,80 metros de alto por 2,33 metros de largo, localizada en la actualidad, no en el lado de la Capellanía (ubicación original en el templo, en el espacio existente entre los pilares de la nave donde se erigía un altar[3]), sino al lado de la Penitencial (espacio de reducido tamaño que da cabida los confesionarios), en el último tramo de la nave, delante del coro. Está compuesto por una predela, tres calles, dos pisos y un ático donde se representa una Crucifixión.

Es una estructura compuesta por tres piezas que se encuentran delimitadas por columnas retalladas (con fustes estriados, dorados y estofados) y entablamentos con frisos ornamentados que simulan motivos geométricos. Está, pues, dentro de los cánones clasicistas de principios del siglo XVII [4]. El banco se divide en tres partes, correspondientes a las calles, que se inscriben en el área marcada por las pilastras (que sirven de apoyo al primer cuerpo). En este primer cuerpo se ubican dos tablas con motivos referidos a la Anunciación y el Nacimiento de Jesús en las calles laterales y una hornacina de punto medio en la central para San Marcial; los elementos están separados por cuatro columnas rematadas por capiteles jónicos. En el segundo cuerpo presenta la misma disposición y pinturas de la Crucifixión y Resurrección y una imagen mariana. Se remata con un ático coronado por un frontón triangular. Todo el armazón se apoya sobre cuatro ménsulas que se añadieron en el momento que el retablo pasó de la Capellanía al muro de la Capilla de Penitencia.

Cuerpos y calles del retablo.

Desde el punto de vista iconográfico, el bien mueble de la Iglesia Parroquial de San Pedro despliega una tipología que se divide en vírgenes mártires, como Santa Beatriz, Santa Catalina de Alejandría, Santa Inés o Santa Lucía, y los santos Francisco de Asís, Domingo de Guzmán y Marcial. Con ello, se pretende resaltar el ingenio la sabiduría de la virgen de Alejandría, la pureza heroica de Inés, la visión interior de Lucía y dar significado a la nueva orden inmacuslista a través de Santa Beatriz. A estas cualidades se añaden las dos revoluciones religiosas medievales: la humildad franciscana y la renuncia a lo banal de Domingo de Guzmán. Este santoral hace de base o sosten del ideario que se quiere atribuir al apóstol San Marcial. Y en este discurso pedagógico y plenamente dentro del este acto de fe contrarreformista, se inscribe la figura de San Marcial y la devoción mariana en la escultura del segundo cuerpo.

San Marcial aparece imberbe y con el báculo mágico con forma de mano de justicia, entregado por San Pedro para realizar los numerosos milagros atribuidos. Esta iconografía se difundió merced a la fama que tuvieron en toda Europa los esmaltes de Limoges, un medio de difusión muy eficaz en esa época en la que no existían los grabados. Sin embargo, las esculturas de este santo no son frecuentes en el arte español. Las razones de la existencia de este retablo en la iglesia de San Pedro pueden buscarse, como meras hipótesis, en su relación con el fundador de Plasencia, Alfonso VIII, gran defensor de este patrón, y en la parroquia más antigua de la ciudad, casualmente, San Pedro, mentor, cunado no pariente, de San Marcial.

[1] El monasterio se erigió en torno a la tumba de san Marcial de Limoges, primer obispo. Según la leyenda llegó a esta ciudad a mediados del siglo III desde Roma. Fue enviado por el papa para evangelizar esta parte de la Galia, con un grupo de siete (Gaciano, Trófimo, Saturnino, Pablo, Dionisio y Austremonio). Su tumba pronto fue un lugar de culto y unos clérigos, encargados de mantenerlo, determinaron la construcción de una Badía, documentada en el testamento de san Aredio, en 572.

[2] En La leyenda dorada del siglo XIII se dice que san Marcial realizó milagros, como la destrucción de ejércitos contrarios a Roma, resucitó a muertos e hizo conversiones y bautismos en masa.

[3] El gran auge alcanzado por las capellanías se dio a mediados del siglo XVII y estuvo relacionado con dos variables: espiritual y material. Y con ello, una doble finalidad «contribuir a la salvación del alma de sus fundadores y generar una renta, a partir de la cual se mantenía un capellán, en forma vitalicia», HOLLAND, Cornelius. «Chantry», en The Catholic Encyclopedia, vol. 3, Robert Appleton Company, New York, 1908.

[4] Se encuadra en el denominado periodo clasicista, dentro del primer tercio del siglo XVII. Es un retablo, principalmente, arquitectónico, con dos pisos articulados, calles con marcos y dinteles, como si fuese un casillero, y rematados con pequeño frontispicio. En esta arquitectura se exponían las esculturas y las pinturas.

_-_Vo%C3%BBtain_est.JPG)

.jpg)

Comentarios

Publicar un comentario